私たちが普段使っている商品は、工場で作られたあと、さまざまな場所を通って、ようやくお店や自宅に届きます。この「モノが動く過程」をまとめて「物流(ぶつりゅう)」と呼びます。

そして、この物流を効率的かつ正確に管理するための仕組みが「物流システム」です。

最近では、ネットショッピングや海外からの輸入が急増しており、物流の重要性はますます高まっています。スマートフォンでポチッと注文すれば、次の日には商品が届く——そんな当たり前の便利さの裏には、高度に整備された物流システムの働きがあります。

もし物流がうまく機能しなければ、スーパーの棚は空っぽになり、ネットで注文した品物も予定どおりに届かなくなってしまいます。つまり、物流は私たちの暮らしの土台を支えているのです。

本記事では、「物流システムとは何か?」という疑問に答える形で、物流の基本、システムの種類、導入による効果、注意点、そして未来の展望までを、わかりやすく丁寧に解説していきます。

物流システムってどういう意味?

物流システムとは、モノを運ぶ工程(材料を集める、商品を保管する、届けるなど)を、コンピューターなどの技術を使って管理する仕組みのことです。

これにより、どこに何があるかがすぐにわかり、ミスなく、スピーディーにモノを動かすことができます。

たとえば、たくさんの商品を扱っている会社では、どこにどの商品があるかがすぐにわからないと困りますよね。そこで物流システムが活躍します。

バーコードやQRコードを読み取って、どの商品がどの棚にあるか、どれだけ在庫があるかなどの情報を記録し、パソコンやスマートフォンなどで確認できるようにしています。

こうすることで、無駄な時間や労力を減らすことができ、仕事がスムーズに進むのです。

物流の基本的な仕事とシステムの関わり

物流には次のような仕事があります:

- 輸送(ゆそう):モノをトラックや船で運ぶこと。

遠くの町や国に商品を届けるには、スケジュールを決めて安全に運ばないといけません。 - 保管:モノを倉庫で保管すること。

すぐに売れない商品を安全に保管しておく場所が必要です。 - 荷役(にやく):モノを積み下ろししたり、棚から取り出したりすること。

重たいモノもあるので、正確に安全に作業することが大切です。 - 包装:商品を傷つけないように包むこと。

見た目がよくなるだけでなく、破損を防ぐ役割もあります。 - 流通加工:ラベルを貼ったり、組み立てたりすること。

お店に並べる前に必要な準備です。 - 情報:いつ、どこに、何を運んだかの記録や管理。

すべての作業の流れを把握するためのデータです。

物流システムは、これらの仕事をひとつひとつ支えてくれるツールです。

例えば、倉庫ではどの商品をどこに置くかを決めたり、出荷の順番を管理したりすることで、作業のミスを減らすことができます。

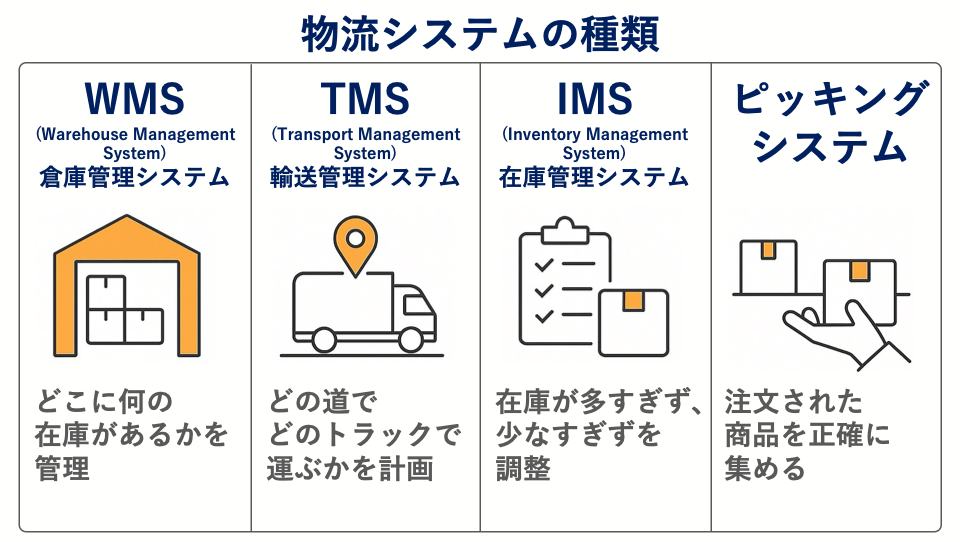

どんな種類の物流システムがあるの?

物流システムには、いくつかの種類があります。たとえば:

- WMS(倉庫管理システム):どこに何の在庫があるかを管理します。

商品が足りなくなる前に知らせてくれる機能もあります。 - TMS(輸送管理システム):どのトラックで、どの道を通って、どこに運ぶかを計画します。

無駄な移動を減らして、燃料も節約できます。 - IMS(在庫管理システム):在庫が多すぎたり少なすぎたりしないように調整します。

売れ行きに合わせて在庫を調整することで、無駄を減らせます。 - ピッキングシステム:注文された商品を正確に集める手伝いをします。

人のミスを減らし、早く正確に作業できるようにします。

最近では、これらのシステムがすべて連携して働く「統合システム」も登場しています。

一つの会社だけでなく、取引先ともつながることで、より大きな流れをスムーズにすることができます。

物流システムを使うと何がいいの?

物流システムを使うと、こんないいことがあります:

- 作業の時間が短くなり、人の手間も減る

- 間違った商品を送るミスが減る

- 在庫を正しく管理できる

- 配送のスピードが上がり、お客さんも満足

- いろいろなデータを使って、もっと良くする工夫ができる

たとえば、注文から出荷までのスピードが早くなれば、お客さんが喜んでまた買ってくれるかもしれません。お店も無駄な在庫を持たずにすみ、倉庫のスペースを有効に使えます。

また、物流に関わるスタッフの負担も減り、仕事がしやすくなるというメリットもあります。

さらに、溜まったデータを分析することで、「どの時間に注文が多いか」「どの商品が人気か」などがわかるようになり、もっと効率の良い物流ができるようになります。

システム導入で気をつけることって?

便利な物流システムですが、入れるときには注意が必要です。

- システムを使うにはお金や時間がかかります

- 慣れるまでに現場の人が戸惑うこともあります

- 今あるシステムとうまくつなげる必要があります

- セキュリティや情報の守り方も大切です

システム導入には、しっかりした計画と、現場の人たちの協力が必要です。

新しいやり方に慣れるには時間がかかることもありますが、導入の目的やメリットをきちんと伝えて、みんなで協力しながら進めていくことが成功のカギです。

また、使いやすさも大切です。複雑な操作が多いと、現場の人がうまく使えないこともあるので、直感的に使えるシステムを選ぶことがポイントです。

これからの物流はどうなる?

物流は今、どんどん進化しています。たとえば:

- AIが、どこに何を送るのが一番効率的かを考えたり

- ロボットが倉庫の中を動き回って荷物を運んだり

- センサーでモノの位置や温度をリアルタイムで見られたり

これからは、人とロボットが協力して仕事をする時代になります。

人がやりにくい作業をロボットがサポートし、人は管理や判断といった役割を担うようになります。

また、トラックが自動で走る「自動運転」や、空を飛んで荷物を届ける「ドローン配送」など、まるで未来のような仕組みも現実になってきています。

このような最新技術が物流と組み合わさることで、今までにないスピードや正確さが実現できるようになります。

また、環境にやさしい物流(グリーンロジスティクス)を目指して、燃料を節約したり、二酸化炭素の排出を減らしたりする工夫も進められています。

まとめ

物流システムは、私たちが便利に暮らすために欠かせないしくみです。

システムをうまく使えば、モノを早く、正確に、安く届けることができ、企業も強くなれます。

これからの時代、物流の仕事には、AIやデータなどの知識も大切になっていきます。

また、物流は単なる「裏方の仕事」ではなく、人々の暮らしを支える大切なインフラです。

商品が正しく届くことで、私たちは安心して生活することができるのです。

物流に少しでも興味を持った人は、ぜひ将来の仕事の選択肢として考えてみるのも良いかもしれません。

普段の生活の中でも、「この荷物はどうやって届いたんだろう?」と考えてみると、新しい発見がきっとあるはずです。

コメント